Veinte años después: el jazz cordobés que olvidó su alma

Manuel García Estrada, Veracruz*

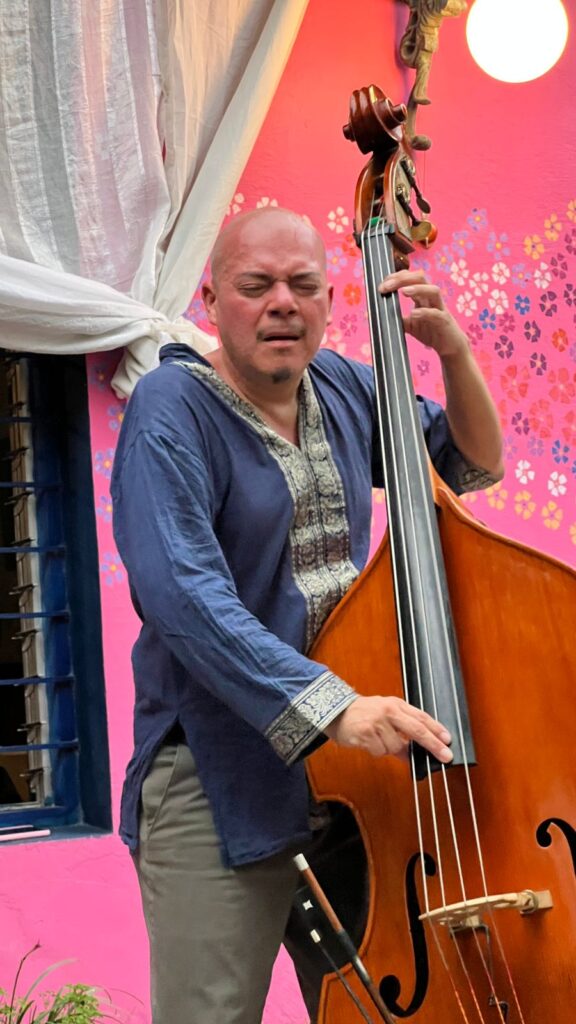

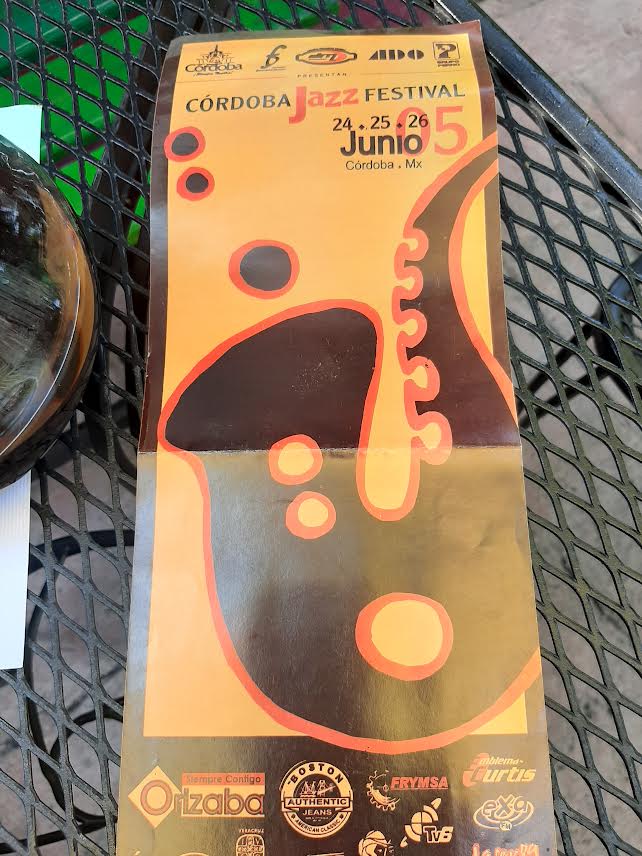

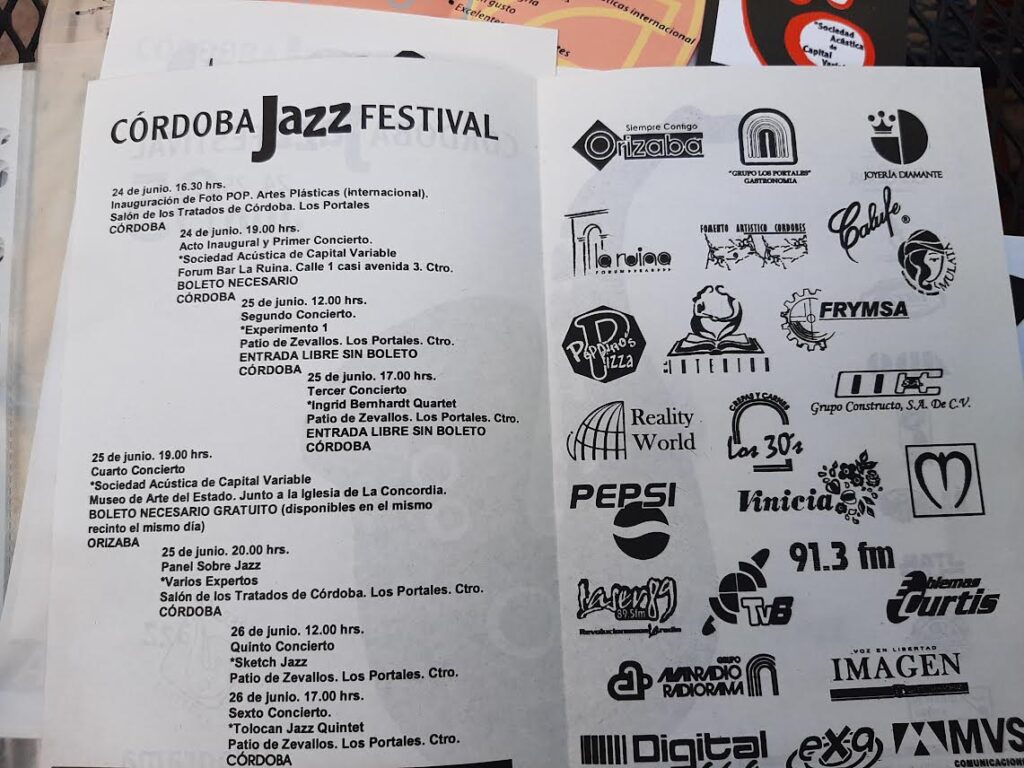

En 2005, el Festival de Jazz de Córdoba nació con un propósito claro y honesto: formar público, intervenir el ánimo social a través del arte y devolverle a esta ciudad veracruzana una parte de sí misma a través de la música. No se trataba de traer músicos para llenar un foro y aplaudir el espectáculo importado; se trataba de reeducar los sentidos, de plantar una semilla sonora en la identidad cordobesa. Y lo hizo con coherencia: su inspiración fundacional fue el maestro Juan José Calatayud, quizá el más brillante y universal de los jazzistas mexicanos, un cordobés que no solo llevó la música a niveles extraordinarios de belleza y técnica, sino que encarnó una forma de pensar y sentir el mundo desde las notas.

Es fundamental destacar que, desde sus inicios, el Festival de Jazz de Córdoba fue concebido con una profunda carga simbólica: establecer un diálogo entre el origen del jazz en Nueva Orleans —íntimamente ligado a la cultura afrodescendiente— y la propia historia de Córdoba, una ciudad fundada por la Corona española en 1618 con el objetivo de pacificar una región marcada por la resistencia de negros libres que asaltaban diligencias y desafiaban el orden colonial. En este cruce de historias —la música nacida de la libertad y la ciudad nacida del control— el festival halló una razón poderosa para existir. No se trataba sólo de poner música en escena, sino de resignificar el territorio, de transformar una herida histórica en una oportunidad de encuentro, reflexión y reconciliación. Esa profundidad conceptual fue, precisamente, lo que los intentos posteriores de imitación jamás lograron comprender ni retomar: que el jazz en Córdoba no era un espectáculo sin contexto, sino una apuesta cultural con fundamento, sentido y memoria.

El jazz no se impone por moda. Se cultiva con sensibilidad. Y eso lo sabían quienes diseñaron este festival desde la raíz: el jazz como lenguaje de libertad, como provocación estética, como resistencia frente a la mediocridad. Por eso el café —otro de los elementos profundos de la identidad cordobesa— fue también parte esencial del concepto. El grano y el piano, la taza y el sax, el sabor y el ritmo se integraron en una propuesta poderosa: honrar a Córdoba a través de sus expresiones más elevadas.

De la resistencia al espectáculo: la pérdida del sentido

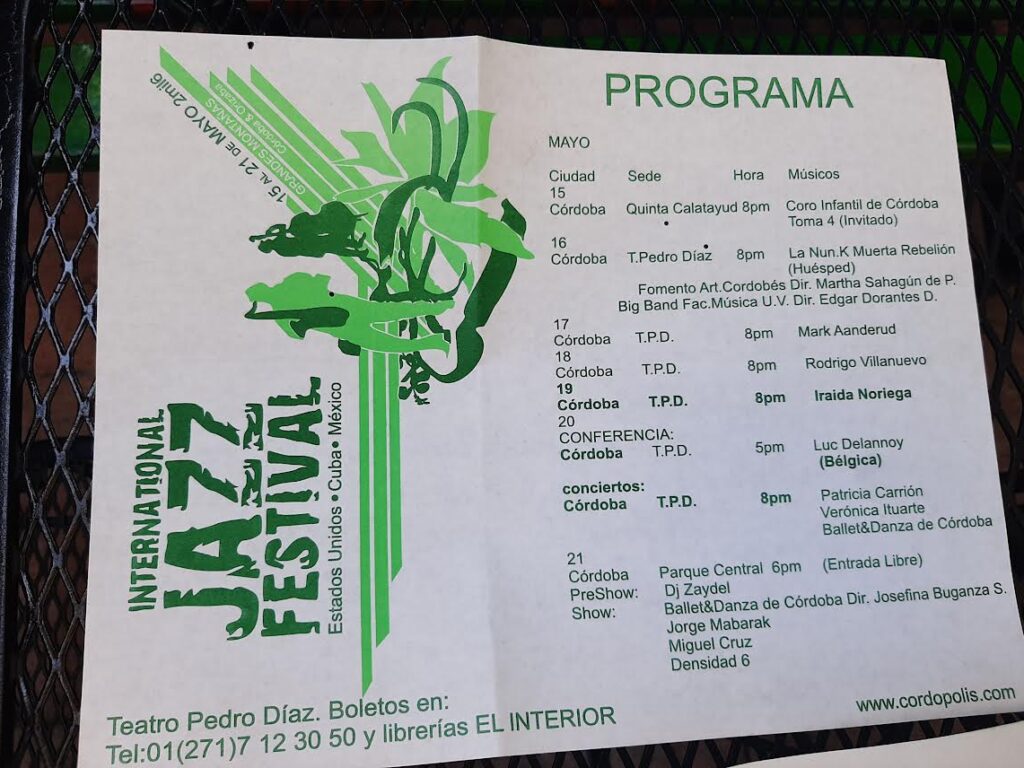

El festival fue avanzando, a pesar de la adversidad. Para 2006 ya era una verdadera fiesta popular con alma sofisticada. La presentación de Iraida Noriega con la Big Band Zinco en el Teatro Pedro Díaz marcó una cima artística y emocional. El jazz emocionó masivamente. El público respondió. Córdoba se asomó al espejo de su potencial.

Pero la épica cultural de este festival tuvo un reverso cruel: la mezquindad de las autoridades. Desde su origen, el festival de jazz se enfrentó a la miopía institucional, a la mediocridad de los funcionarios del cabildo que no entendieron —ni quisieron entender— que la cultura no se mide con el rasero del turismo ni con comparaciones vacías como las que llegaron a hacer con el Festival de Montreal. ¡Qué insulto más torpe comparar un esfuerzo local, independiente y lleno de sentido con un gigante institucional! Lo hicieron porque no creían en su propia gente. No creían en Córdoba.

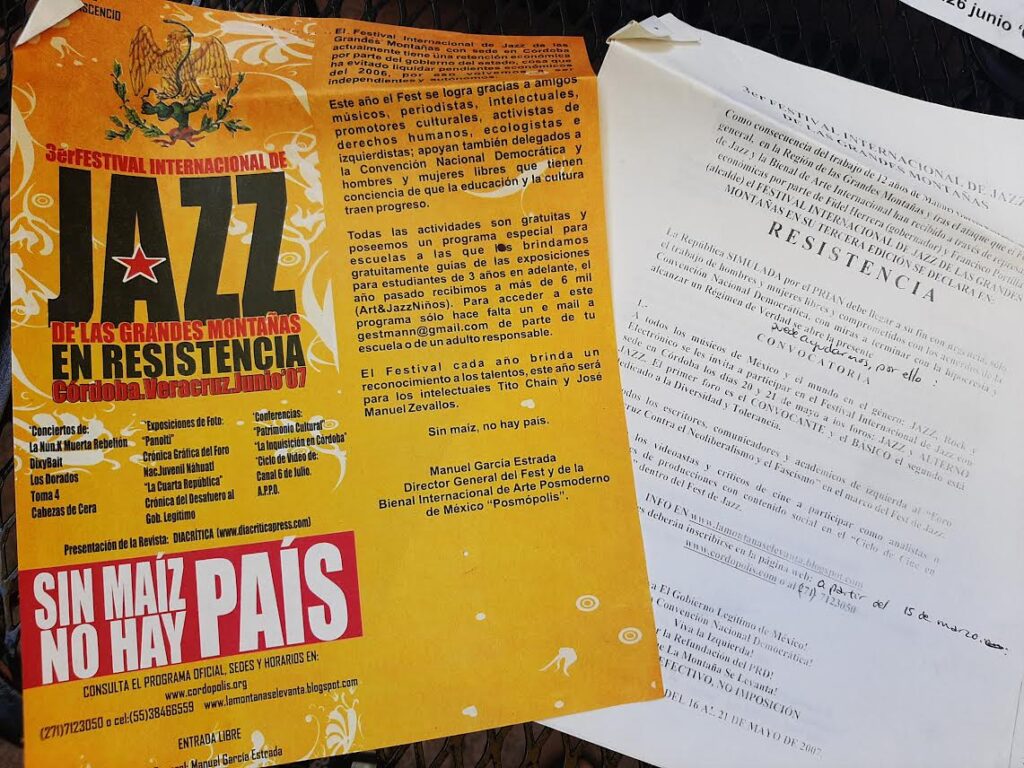

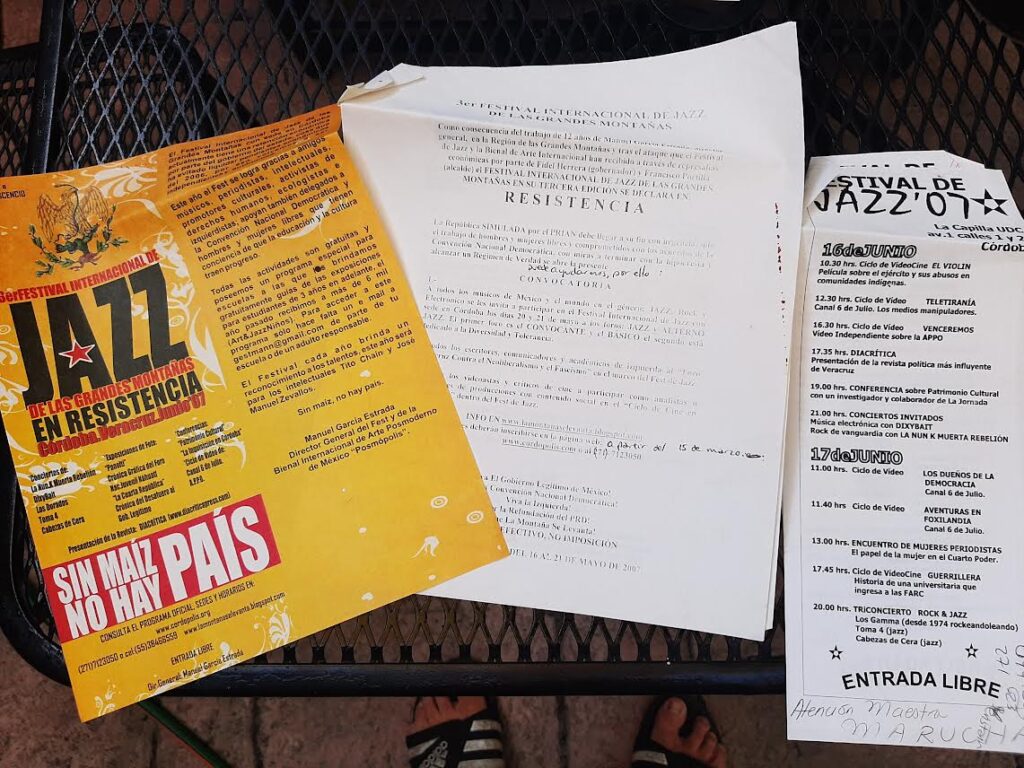

Y, sin embargo, el festival resistió. En 2006, a una hora de arrancar su primer concierto, el gobierno del estado retiró los fondos prometidos. Y el ayuntamiento, herido en su protagonismo, respondió con una humillación: entregar monedas de un peso para completar pagos pendientes. Durante dos horas, los organizadores contaron monedas como si estuvieran mendigando cuando, en realidad, estaban dando dignidad a la ciudad.

El IVEC no se quedó atrás. En un episodio absurdo y digno de una tragicomedia kafkiana, se negó a pagarle a los músicos argumentando que… ¡les debía dinero! Una mentira repetida por voces convenientes que más tarde terminaron organizando eventos con fórmulas copypasteadas del festival original. El cheque fue endosado, pero nunca se supo qué pasó con el dinero. La verdad fue resguardada en papel, y hoy, con la distancia del tiempo, queda claro: quienes se alimentaron de rumores lo hicieron porque era más fácil repetir una leyenda urbana que construir una historia propia.

La disolución del propósito

A partir de 2007, lo que quedaba del festival fue solo una cáscara de lo que alguna vez fue un núcleo vibrante. Jazz en Resistencia fue el último grito auténtico de un evento que se estaba desvaneciendo bajo el peso de la política, la falta de convicción y los egos disfuncionales.

Hoy, en 2025, han pasado veinte años. El resultado: no hay público formado. No hay conciencia social transformada. No hay ni siquiera una escuela de jazz, un semillero, una estación de radio, una publicación, un archivo sonoro. El festival no trascendió. Fue despojado de su espíritu y transformado en una pasarela de egos, donde lo importante es la foto, el posteo, el aplauso de las redes y no la formación del alma colectiva. Hoy salpica entretenimiento, pero no siembra conciencia.

La razón es clara: se olvidaron de Córdoba. El festival perdió el eje identitario que lo hizo nacer. No se trataba solo de música, sino de una comunidad. No era un evento, era un proyecto cultural. El olvido de esa esencia lo volvió irrelevante. Y, peor aún, prescindible.

¿Quién ama el jazz en el gobierno?

Cabría preguntarse: ¿los funcionarios del ayuntamiento que hoy financian el evento realmente gustan del jazz? Porque quien no ama un arte difícilmente podrá impulsarlo con autenticidad. Los gustos revelan los valores. ¿Qué tipo de sensibilidad espera uno de una administración que mira el arte como gasto y no como inversión en la inteligencia emocional del pueblo?

El jazz es incomodidad, es disonancia, es una provocación bella, un lenguaje que nace del mestizaje, del dolor y la resistencia. Es lo contrario del entretenimiento vacío. Requiere oído, tiempo, apertura. ¿Están dispuestos los gestores culturales actuales a escuchar con profundidad lo que este género propone? ¿O prefieren simplemente montar un show para el boletín y la selfie?

Córdoba no necesita festivales vacíos. Necesita símbolos vivos. Y el jazz, cuando se conecta con su pueblo, lo es. Si el festival quiere sobrevivir con sentido, debe volver a su raíz: a Juan José Calatayud, al café, a los barrios, a los foros, a la idea de que el arte es una herramienta de transformación, no un accesorio de fin de semana.

Volver al origen

El único camino posible para rescatar el Festival de Jazz de Córdoba es regresar a su esencia. Eso implica volver a pensar desde el café, desde el legado de Calatayud, desde los valores que lo hicieron posible. Significa renunciar al ego de los organizadores, a la lógica turística, al “hay que hacer algo que se vea bonito”. El jazz no es bonito. Es verdadero. Es complejo. Es humano.

El festival tiene que volver a formar público, a enseñar, a intervenir. Que haya charlas en las escuelas, cápsulas en la radio, talleres en los centros culturales. Que el café vuelva a estar presente, como símbolo de identidad, como espacio de encuentro. Que la gente vuelva a hablar de jazz en los cafés, en los taxis, en los pasillos.

Y si no hay voluntad para ello, que se detenga. Que no se gaste ni un peso más en un proyecto vacío. Córdoba no necesita festivales artificiales, necesita referentes que reconecten a su gente con lo más elevado de su espíritu.

Veinte años después, es momento de decidir: ¿queremos un festival que salpique entretenimiento? ¿O una fiesta cultural que dignifique y proyecte nuestra identidad?

Porque como dijo alguna vez un amante del jazz y del alma de esta ciudad: lo que no se hace con amor y compromiso, no deja huella, sólo ruido.

Nota del coordinador de plataforma de ACDS:

- Manuel García Estrada fundó el festival de jazz de Córdoba en 2005, su precedente tiene raíces en la presentación de una banda de jazz en transmisión en vivo realizada bajo su dirección en Láser 89.5 FM en el año de 1997 en las ruinas de San Francisco Toxpan para festejar el aniversario de la radiodifusora; apoyó la creación de un programa dominical del género musical que se emitió durante 7 meses.

- Fue el gestor, director general y productor de las ediciones 2005, 2006 y 2007 de los jazzfest.

- En el año 2017 tras el terremoto de ciudad de México lanzó conciertos de jazz y ópera en la Plaza Río de Janeiro en la colonia Roma y en el Parque España, de la Condesa.

- En 2022 vía el Rococó Banco Cultural del Café creó una nueva edición del festival pero en su esencia original llamándolo «Coffee Jazz Fest» del cual se realizó uno más en 2023.

- En total lleva casi 30 años apoyando al jazz y en 2021 descubrió que gestores cordobeses habían intentado borrar la historia de su trabajo que es hoy, legado.

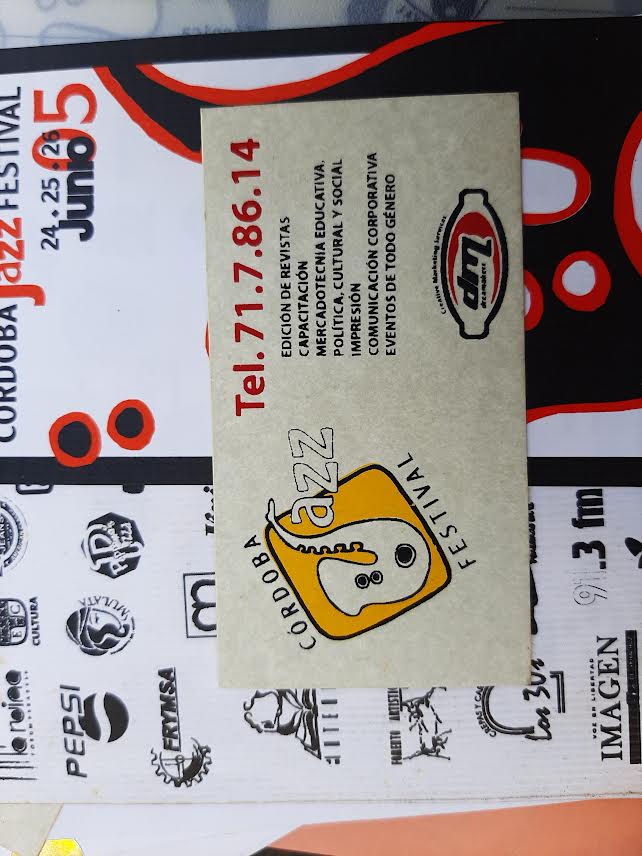

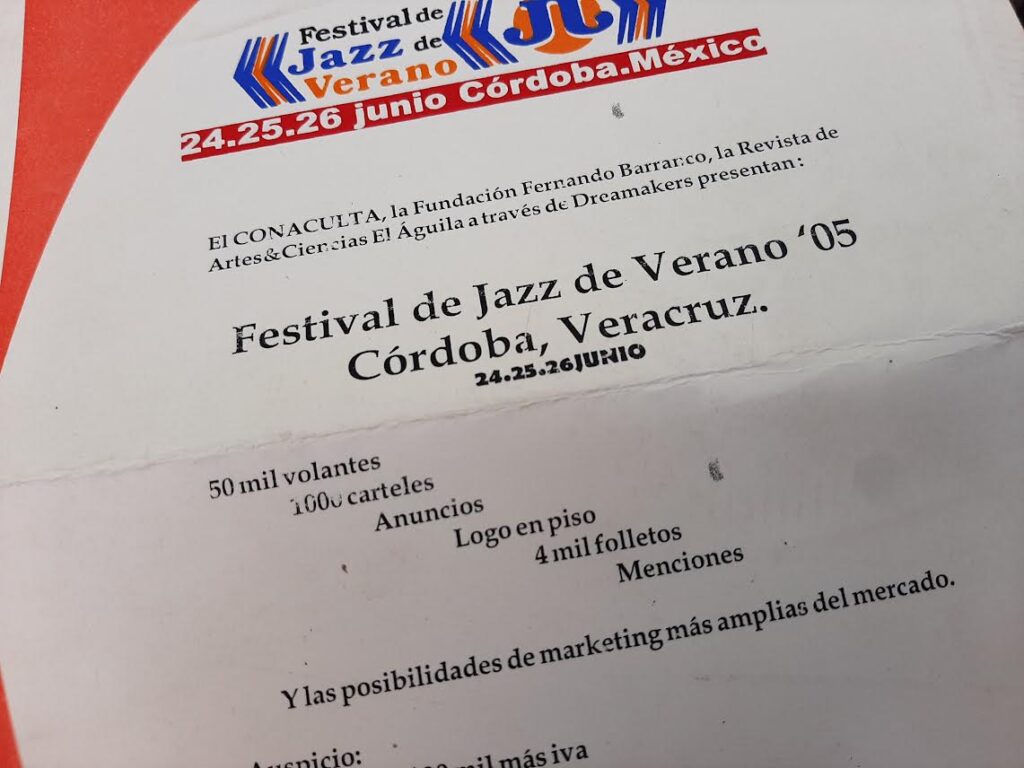

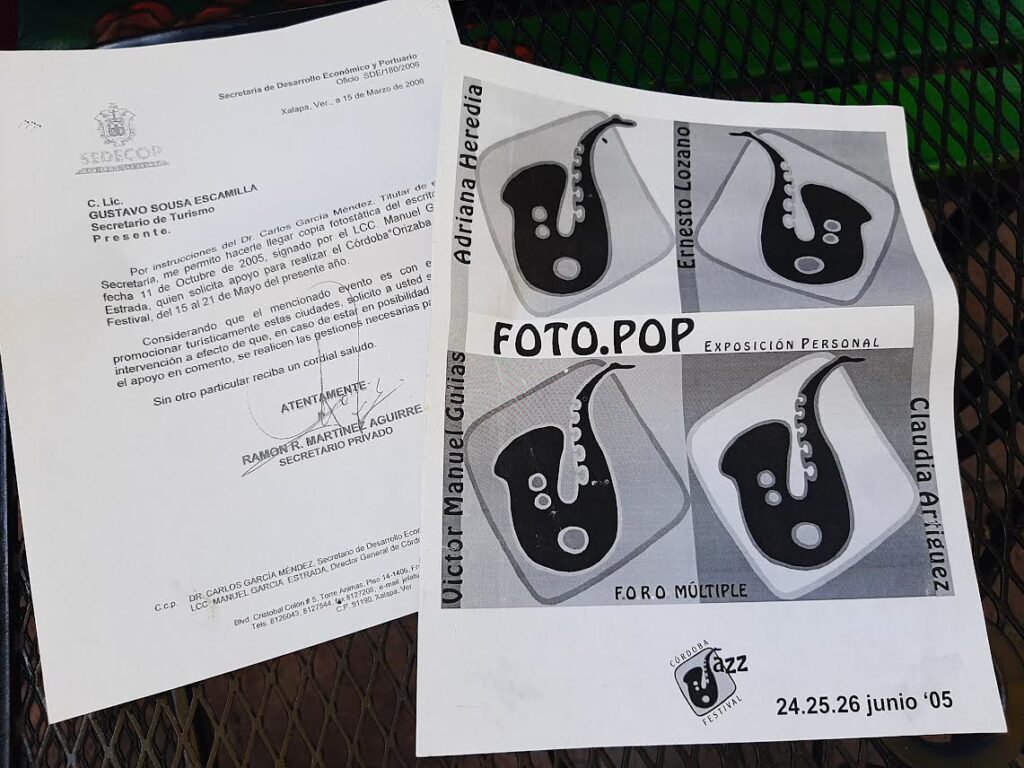

Festival 2005

Festival 2006

Coffee Jazz Fest